数年前、スリランカを訪れた時に友人ができた。すぐにFacebookで友達になり、今も時々、Facebook Messengerで会話をしている。

最初の頃は、英語が得意でない私は辞書を引きながらなんとか英文を作り、コミュニケーションを図っていた。しかし、2人の会話が盛り上がったのは、ディズニー映画のGIFアニメーションを送った時だ。型通りの挨拶文では伝えきれない感情を伝えることができたのだ。さらに、世界中で愛されているキャラクターを共有したことで、2人の感情的な距離が縮まったのだ。

「GIFは世界共通のビジュアル言語です」

そう語るのは、国内最大級のGIFプラットフォーム「GIFMAGAZINE」を立ち上げた大野謙介氏。同サイトでは、人気キャラクターや動物、芸能人などの公式GIFの画像検索を行うことができ、ユーザーは自分好みのGIFと出会うことができる。

実は近年、GIFMAGAZINEのようにGIFビジネスを主軸としたスタートアップが、世界各国で誕生している。なぜ今、GIFに注目が集まっているのか。その理由を紐解くため、大野氏に取材を敢行した。話を伺う中で見えてきたのは、GIFビジネスがもつ可能性だった。

GIFは世界共通言語。世界各国で、GIFを使ったコミュニケーションが活性化

Twitter、Facebook Messenger、Instagram Storiesなど、さまざまなSNS上でコミュニケーションツールとして使われているGIFアニメーション(以下、GIF)。「GIFが大好きで、GIFの会社を立ち上げた」という大野氏は、GIFの魅力を次のように説く。

大野氏(以下、大野):GIFの魅力は「言語化できない感情」を表現できることです。GIFを使えば、フランクな「おはよー」と丁寧な「おはようございます」の間の、微妙な距離感を保った感覚が表現できる。言語だけでは表現しきれない感情も、GIFを使えば、誤解なく伝えられるようになるんです。

もうひとつの魅力は、言葉が通じない人とでも楽しめるコンテンツであること。GIFは一種のビジュアル言語。そう考えると世界中のGIF作家は、「世界共通言語」を発明しているといえます。

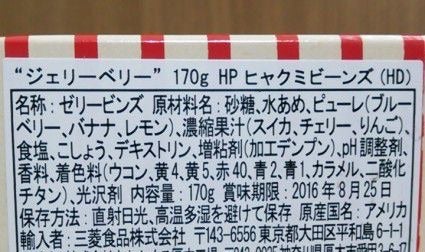

ここ数年で人気を集めているGIFだが、その誕生は、1989年に遡る。当時のGIFは、WEBサイト内の情報を要約したインフォグラフィックのように使われていた。

その後、一度は下火になったGIFだが、スマホが普及し始めた2011年頃以降、再び注目を集めている。大野氏によれば「スマホとSNSの普及が、GIFの需要を再燃させた」のだという。

大野:スマホ上で好まれるコンテンツは、「手軽でわかりやすい」ものです。スマホを触るのは、基本的に移動中やスキマ時間。限られた時間の中で、他者と効率的にコミュニケーションを行う用途に、短尺でわかりやすいGIFは最適だったんです。

大野 謙介氏

最初にGIFが使われるようになったのは、英語圏の国々だ。2012年、アメリカ版の流行語大賞「Word of the Year」の大賞に「GIF」が選ばれた。翌年には、"GIFアニメのGoogle"と呼ばれる「GIPHY」が誕生。"世界中のGIFを探せるプラットフォーム"である同サービスは、今年1月にInstagramと提携し、Instagram StoriesではGIPHYが提供するGIFスタンプが使えるようになっている。

世界各国でGIFのプラットフォームが誕生したことで、人びとは気軽に自分好みのGIFと出会えるようになり、現在は多くの人がコミュニケーションツールとしてGIFを使用している。

世界各国で誕生したGIFプラットフォーム。多様化が期待される、ビジネスモデル

アメリカにはGIPHY以外にも今年初めにGoogleに買収された「Tenor」があり、中国には「Weshine(闪萌)」は、インドには「Gifski」、そして日本には大野氏が手がける「GIFMAGAZINE」が、国内最大級のGIFプラットフォームとして君臨している。

GIFMAGAZINE

これらのサービスは、すべてプラットフォームビジネスだ。各サービスにはGIFデータが集約され、ユーザーは好みのGIFと出会うことができる。大野氏は、将来的に各国のプラットフォームが一元化されることを夢見ている。

大野:現在は国ごとにGIFプラットフォームが存在していますが、将来的にはそれらがすべて集結した、巨大なプラットフォームができたら面白いと思います。世界共通のビジュアル言語であるGIFが集約されたプラットフォームがあれば、世界中で新しいコミュニケーションが生まれるでしょう。多くの人が国境を超えて、繋がることができるのではないかと考えています。

GIFプラットフォームのビジネスモデルは、サービスごとに少しずつ異なる。GIFMAGAZINEの収益源はコンテンツの受託制作だが、GIFプラットフォームのビジネスモデルが確立されているわけではないのだ。"元祖GIFプラットフォーム"であるGIPHYに関していえば、設立4年後までマネタイズすらしていなかったと報じられている。

大野:基本的にどのサービスも、現地のクリエイターと共にその国で好まれるGIFを制作していますが、ビジネスモデルはこれから作っていく段階です。GIFはコミュニケーションツールにもコンテンツにもなります。それぞれに価値があるものなので、僕たちのように受託制作をすることもひとつの手ですし、販売を行うこともできると思いますね。

GIFMAGAZINEが持っている強みは、提供しているコンテンツのクオリティの高さ。海外のGIFサービスのクオリティとは比較にならないと、大野氏は言う。

大野:僕たちは2013年にサービスを立ち上げた時から、GIF作家さんと版元、双方と一緒に公式コンテンツを制作してきました。

僕をはじめ、弊社には"GIF好き"が集まっていることも特徴です。これまでにGIFの作り方を学べるワークショップなども定期的に開催し、作家さんとのネットワークも構築してきました。

クライアント企業には「GIFMAGAZINEであれば、クオリティの高いものを制作してくれる」と信頼いただけています。彼らからの依頼でスタンプや広告コンテンツを制作することが、僕たちのマネタイズポイントにもなっているんです。

究極のコミュニケーション術は、テレパシー。GIFプラットフォームは感情のデータバンクになる。

大野氏によれば、GIFプラットフォームの本質は「人の感情に関するデータを持っていること」だという。今後、人間同士のコミュニケーションのあり方に変化が起きた時、GIFは非常に価値あるものになると、その未来を見据える。

大野:私たち人間は、コミュニケーションの8割を視覚と聴覚を使って行なっています。しかしいずれ、それらを使わなくてもコミュニケーションができる時代がやってくるかもしれません。視覚も聴覚も、電気信号として脳に送られるもの。スマホの中の画像や動画を、わざわざ光や音に一度変換して、電気信号にもう一度変換しています。

機械と脳を直接つなぐことを「BMI(ブレイン・マシーン・インターフェース)」と呼び、Facebookやイーロン・マスクなどが研究をしています。技術が進歩して、脳で直接文字をタイピングしたり、伝えたいGIF動画をイメージするだけで、コミュニケーションが取れる時代がやってくる。

そうなった時に、GIFデータが、絵文字やスタンプを超えて、世界各国で自分の思ったことをイメージで伝えられる、新たなビジュアル共通言語になると考えています。"感情を動かす"GIFデータを、テレパシーのように他者とコミュニケーションができるようになるかもしれません。

人間のコミュニケーションツールは、いずれテレパシーになるーー。非現実的にも思えるが、これまでのコミュニケーションの歴史を振り返れば、考えられない話でもない。狼煙や太鼓などの原始的なコミュニケーションは、パピルスの誕生により"記録に残る"ものに進化し、さらに電話やインターネットの発明によって遠く離れた場所とのコミュニケーションも可能になった。革新的な技術の登場により、コミュニケーションは進化してきた。

大野氏の言うように、もしも体内に視覚や聴覚の代わりとなる装置を埋め込めるようになれば、身体を動かさずともコミュニケーションができる世界がやってくるかもしれない。

取材の最後に大野氏は「"テレパシー時代"に向かうための準備は、世界中のGIFプラットフォーマーが行わなくてはいけない」と語った。

大野:コミュニケーションをテレパシー化するために、感情を読み取って出力する装置はもちろんのこと、複雑な感情を表現するビジュアル言語の開発も進めなくてはいけません。その準備は、「世界共通言語」を提供している我々GIFプラットフォーマーが率先して行うべきだと思います。

「世界中の人と話してみたい」という願いを叶えるためには、数多くの言語を学ばなくてはならない。しかし、今後GIFがさらに普及していけば、私たちはもっと世界と繋がることができるだろう。

もしも大野氏が言うようにテレパシーで意思疎通を行う時代が訪れるならーーGIFは人びとの情報伝達手段となり、感情を可視化したマーケティングデータも生み出すだろう。GIFビジネスは、巨大なコミュニケーション産業として成長していく可能性を秘めている。

オススメ記事

・世の中に"普通"は存在しない。"一人ひとりが違う"ことを発信する小さな映画館ーーアップリンク 浅井隆・「インターネット全盛期でも、音楽から地域性はなくならない」東京発の音楽レーベルTREKKIE TRAX、次なる勝負をかける

・映画に没入感はいらない。女子大生映画監督 松本花奈が、"ちょうどいい客観性"にこだわる理由

・思考停止の時代に求められるのは、"ぐうたら"なサービス。気鋭のアイディア起業家・光本勇介のアタマの中

執筆:いげたあずさ

株式会社モメンタム・ホース所属のライター/編集者。ビジネス・テクノロジー領域をはじめ複数媒体で取材・執筆。 アパレル販売・WEBマーケターを経て現職。 映画と音楽が好き。未来の被服の在り方、民族学、伝統文化などに興味があります。

Twitter:@azuuuta0630

編集:小池真幸

ビジネス・テクノロジー領域を中心に取材・執筆・編集を重ねる。東京大学で思想・哲学を学んだのち、AIスタートアップのマーケター・事業開発を経て、現職。1993年、神奈川県生まれ。「人文知とビジネス・テクノロジーの架橋」に関心があります。

Twitter:@masakik512